作者: 徐純一 《潮。打開魔宮寶盒的當代建築》

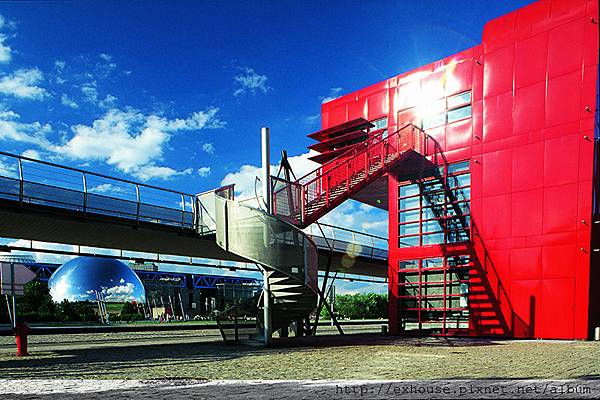

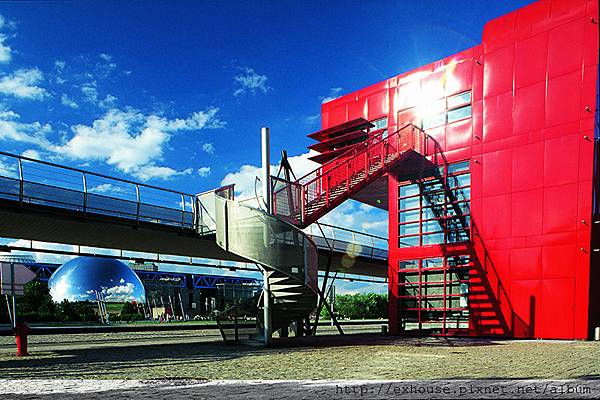

法國,巴黎 解構公園 Parc de la Villette 1982-1998

漂亮家居 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(2,303)

作者: 徐純一 《潮。打開魔宮寶盒的當代建築》

瓦爾斯公共澡堂 Thermal Spa

,Vals 1990-1996

漂亮家居 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(595)

作者: 徐純一 《潮。打開魔宮寶盒的當代建築》

1997-2002 托雷西, 多班牙

漂亮家居 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(308)

作者:徐純一 出版社:漂亮家居出版社

作者:徐純一 出版社:漂亮家居出版社 漂亮家居 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(321)

論壇馬德里基金會暨美術館

2001-2008 馬德里,西班牙作者:徐純一 出版:漂亮家居漂亮家居 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(195)